Creador de un estilo único, el “Turco”, como le decían, dejó un legado y una obra sin igual. Sabueso de calle, brilló en tevé y en la gráfica. Se murió hace 20 años, el 23 de agosto de 2003.

Cuando lo balearon en una pierna, el 11 de marzo de 1996 en Villa Pineral, antes que ir al hospital sintió el impulso de ir a escribir la crónica sobre el entierro del delincuente Sopapita Merlo, asesinado por un kiosquero al que quiso asaltar. Sdrech fue baleado en el velorio, en medio de balas y piedrazos que pudieron haber causado una masacre.

Ese año, antes de hacer la denuncia por los 78 tiros de Itaka que recibió en el frente de su casa, por su cabeza pasó la idea de escribirlo. Pensó en su familia lo denunció. Una vez quedó atrapado en medio de un tiroteo en Fuerte Apache. Lo amenazaron, lo persiguieron y él siempre pensó en su oficio antes de su vida: así era Enrique Sdrech, acaso el periodista policial más importante de la historia argentina.

En esa lista podrían entrar su maestro Gustavo Germán González, el jefe de jefes del diario Crítica, el Roberto Arlt de los artículos policiales, Emilio Petcoff, Cristian Alarcón y Ricardo Ragendorfer, aunque los tres últimos trascendieron la llamada crónica roja.

Para Sdrech la sangre de esos sucesos que cubrió con pasión hasta su muerte, ocurrida un 23 de agosto, hace 20 años, corrió por sus venas. Los datos fríos marcan que fue colaborador del diario El Mundo. En 1953 trabajó en el desaparecido diario Crítica, cuyos cronistas en los años 30 eran poetas que iban a la escena del crimen a componer trágicos sonetos. Desde 1956 trabajó en el diario Clarín y siguió de cerca los casos criminales más resonantes de la Argentina. En 1974 dirigió la agencia de noticias Télam. Creó la mítica revista Pistas en los años noventa, una joya que se consigue en Mercado Libre a precios de joyas. Allí, entre otros escribían Ragendorfer, Marcos Mayer y Marta Dillon.

En esa década, cuatro programas y dos columnas de televisión lo hicieron muy popular: conductor de Identikit, Prontuario, Cámara del crimen, Investigación Sdrech y columnista en noticieros de El Trece y Todo Noticias.

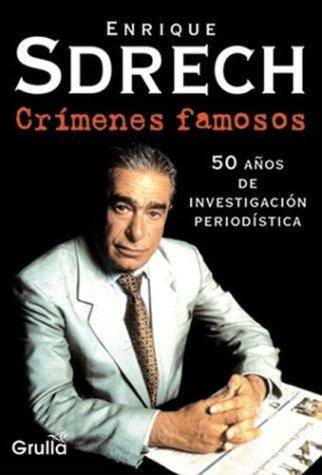

Escribió los libros “Esta es mi verdad”, del caso Schoklender, “37 puñaladas para Oriel Briant”, “¿Quién degolló a Silvia Cicconi?”, “Giubileo un caso abierto”, “Crímenes impunes”, “El hombre que murió dos veces”, “Cabezas. Crimen, mafia y poder”. (Con Norberto Colominas), “Crímenes Famosos: 50 años de Investigación Periodística” y “Seis balas para María Martha: el crimen del country”, su último libro.

Sdrech fue periodista policial antes de serlo. Nació periodista policial. Antes de ejercer leyó a Arthur Conan Doyle, Edgard Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Además estudió los rudimentos de la criminalística, psiquiatría y balística.

No era un periodista obsecuente del poder. Todo lo contrario. Levantó la voz por casos impunes, como el de María Soledad. O el caso del soldado Carrasco. Admiraba a policías honestos, denostaba a los corruptos y era capaz de elogiar a los hampones con códigos.

“Sería más elegante decir que aborrezco a los ladrones, pero sin hacer apología del delito, debo decir que admito a la banda que robó el banco de avenida Las Heras y Callao. Hicieron un sistema de aireación, madera sauce, 53 metros de túnel, a cinco metros del piso, esquivando la luz, al gas. Así llegaron al tesoro, una obra de arte”, le dijo en una entrevista a Patricio Barton.

Sabía hasta analizar un comportamiento humano, al estilo de las novelas de Fiódor Dostoyevski, y las manchas de sangre. “Los rumanos son los mejores en eso. En Bucarest aprendí a saber si la sangre está eyectada, a identificar el goteo de la víctima en el suelo, que dice si estaba jadeando o no. Hay muchos casos que se aclararon por saber leer la sangre. La otra es la herida que deja la bala: un tatuaje o golpes, todo eso me dio la seguridad de hablar con soltura”, opinó una vez.

Tampoco le tembló el pulso cuando desenmascaró a un juez de feria que en cuatro días se leyó un expediente de seis cuerpos y liberó a 19 policías acusados de 19 delitos como extorsión, liberar zonas, asociación ilícita, coimas, cohecho. Todos comprobados. Una jueza se tomó vacaciones y un juez en cuatro días liberó a todos. “Eso me da desprecio”, dijo.

Nunca negoció con la Justicia, tampoco con la Policía, ni con el hampa. Hasta el tiro que le dieron en Villa Pineral terminó con la causa cerrada.

“Ese atentado, los que lo hicieron, que se sabe quiénes fueron y de qué fuerza, me escribieron en las paredes amenazando: ‘Turco hijo de puta, terminala con nosotros, los próximos son tus nietos’. Un vecino los vio frente a mi casa, fue testigo en la causa y luego murió en circunstancias muy confusas, allí en la calle Tinogasta. Yo también tengo miedo, y no soy héroe. Ellos tienen siempre las de ganar”.

La desaparición de la doctora Cecilia Giubileo es uno de los enigmas más grandes de la historia del crimen argentino.

La desaparición de la doctora Cecilia Giubileo es uno de los enigmas más grandes de la historia del crimen argentino.Sdrech marcó una bisagra en el periodismo policial. Se formó en las redacciones en las que el policial era marginado como un pasquín, en páginas interiores o recuadros, hasta que pasaron a las tapas de los diarios. Lo mismo que en la tevé, cuando se convirtió en una especie de show. De hecho cuando fue baleado fue un hecho que puede verse hasta el día de hoy en Youtube.

Sdrech cubrió más de 200 casos. Le dolían los ahora llamado femicidios que seguían (siguen) impunes:

-Está en deuda la Justicia por no resolver el caso de Cecilia Enriqueta Giubileo. Está impune el caso Nahir Mustafá, el caso Jimena Hernández. Los chicos de Villa Mercedes, en San Luis. El caso de la psicóloga María Rosa Pacheco Balmaceda, todas esas provincias las recorrimos con fotógrafos, y después con camarógrafos. Algún día, antes de retirarme del todo, voy a escribir “50 años en la vida de un cronista”. En este país, la gente todavía quiere saber qué pasó, y los que se complotaron para dejar todo en foja cero van a molestarse. Y pienso retirarme pronto, porque mi salud está quebrada.

Le sorprendía el comportamiento del asesino. Ese del que los vecinos destacaban como “un hombre bueno, que llevaba a su hijo a la escuela. “La barrera que da paso a la bestia es muy finita. Es como Dr. Jeckyll & Mr. Hyde. Muchas veces uno tiene un vecino normal, apacible, honorable y por ahí es un asesino no descubierto. El tipo va a morir en su lecho y todos van a ignorar que es el autor de un hecho famoso que quedó impune. Son los vericuetos insondables de la mente, pero a mí me asombra la ferocidad”.

Para Sdrech, Alfredo Yabrán, señalado como el autor intelectual del crimen mafioso del fotógrafo de Noticia José Luis Cabezas, no murió. No se suicidió. “Para mí no murió. Yo hice una investigación en Entre Ríos muy grande. Nos querían hacer creer que Yabrán se había puesto en la boca un arma Fire Standard 12/70. ¿Cómo es posible que la jueza le vio los ojos azules abiertos?”.

Para Sdrech, Alfredo Yabrán, señalado como el autor intelectual del crimen mafioso del fotógrafo de Noticia José Luis Cabezas, no murió.

Para Sdrech, Alfredo Yabrán, señalado como el autor intelectual del crimen mafioso del fotógrafo de Noticia José Luis Cabezas, no murió.Sdrech cubrió tantos casos policiales increíbles que muchos de ellos podrían ser el argumento de una serie de suspenso o terror, con el entre los protagonistas. El policía detective y testaturado, el que nadie puede engañar.

La desaparición de la doctora Cecilia Giubileo, ocurrida el 16 de junio de 1985, fue real. Es uno de los enigmas más grandes de la historia del crimen argentino. Cuando fue vista por última vez, la médica estaba de turno en la Colonia Montes de Oca. La investigación nunca pudo llegar a un móvil: ¿fue víctima de un femicidio? ¿la mató un paciente psiquiátrico en un brote psicótico? ¿la mataron porque iba a denunciar a sus jefes?

El desconcierto de los pesquisas quedó en evidencia cuando convocaron a la parapsicóloga Leonor Hernández para que colaborara en la búsqueda. La mujer entró en trance y dijo que en un estanque había restos humanos. Todos se sorprendieron al comprobar que era cierto, pero el cadáver era de un paciente.

De Giubileo nunca se supo nada.

Se sospechó que la mataron porque había descubierto que en ese psiquiátrico se traficaban órganos. Un día apareció una grabación en la que una mujer pedía que no la buscaran más, que estaba en paz. Pero se trató de una actriz que se hizo pasar por Giubileo.

El caso tuvo un obstáculo insalvable: los únicos testigos que podían haber aportado algo estaban locos. El periodista Enrique Sdrech, viejo sabueso y experto en el caso, reflexionó: “A partir de la misteriosa desaparición no sólo se generó una sensación de temor e inseguridad entre la población, sino de descreimiento de la justicia y en la policía”.

Otro caso fue el de Silvia Angélica Cicconi, de 17 años, asesinada de 32 puñaladas el 27 de agosto de 1981. El que pagó con 13 años de cárcel fue un linyera apodado “Pacha”. Se llamaba Fernando Saturnino Pérez y tenía 50.

El 28 de mayo de 1981 lo condenaron a reclusión perpetua, pero le conmutaron la pena y salió antes. Era inocente. “Amenazas ocultas, un señalado muerto a balazos en un cabaret, un mozo testigo que murió en extrañas circunstancias, el socio del novio de la víctima muerto en trágico accidente y el linyera amigo del matrimonio, Pacha Pérez, golpeado hasta quedar mudo. La víctima se llevó su secreto a la tumba”, escribió Sdrech.

El caso del marinero yugoslavo preso por un crimen que no cometió fue otro de sus hits. A Milivoje Pesic lo detuvieron por el asesinato de una prostituta en Quequén, cerca de Necochea.

Sdrech se refirió al juicio como un “circo donde declararon 29 personas y la única que no tenía antecedentes penales era Pesic”.

Pesic resultó liberado de esa pesadilla.

Era 1985 y en Ezeiza lo fueron a despedir los medios. El marinero no parecía tener rencor, como esos hombres o mujeres que enfrentan el destino y no luchan contra él, como si fuera la marea o la corriente que un barco debe acompañar.

Emocionado, Sdrech le dio un abrazo. Pesic, en su pobre castellano, le dijo: “Adiós, mi hermano argentino”. Nunca más se supo de él.

El caso del marinero yugoslavo preso por un crimen que no cometió fue otro de sus hits. A Milivoje Pesic lo detuvieron por el asesinato de una prostituta en Quequén, cerca de Necochea.

El caso del marinero yugoslavo preso por un crimen que no cometió fue otro de sus hits. A Milivoje Pesic lo detuvieron por el asesinato de una prostituta en Quequén, cerca de Necochea.Sin embargo, uno de los casos en los que la cobertura de Sdrech brilló fue el del crimen de Aurelia “Oriel” Catalina Briant, la profesora de inglés que el 13 de julio de 1984 fue encontrada muerta a puñaladas al costado del kilómetro 75 de la ruta 2. Fueron tres disparos calibre 32 -uno en la cola y dos en la cara, según la investigación de Sdrech- y 37 puñaladas.

Sdrech entrevistó a más de cincuenta personas vinculadas al caso. Hasta publicó un libro “37 puñaladas para Oriel Briant” cuyo comienzo dice así: “Oriel había sido una hermosa mujer, plena de vitalidad y sensualidad. A su atracción física se sumaban su ternura y una simpatía sin rodeos, por lo que aún a sus 37 años, despertaba la admiración de muchos hombres quienes la consideraban maravillosa”.

Sdrech se involucró a fondo. El brujo Guillermo miró fijo al periodista, sentado frente a él en un sillón, en una casa tipo chorizo convertida en templo, y le vaticinó:

-El crimen que usted investiga jamás se va a resolver.

Sdrech tomó nota en su cuaderno. Era 1984 y el mítico periodista policial estaba obsesionado con el misterioso asesinato de Oriel Briant. El ex marido de la víctima, Federico Pippo, siempre fue el principal sospechoso. Estuvo preso pero lo liberaron por falta de pruebas.

Antes del femicidio, Pippo estuvo sentado en el mismo sillón que Sdrech. El brujo le pidió que escriba su nombre. Al ver el trazo de las letras, le dijo:

-Señor Federico, su problema son las mujeres.

Uno de los casos en los que la cobertura de Sdrech brilló fue el del crimen de Aurelia “Oriel” Catalina Briant, la profesora de inglés que el 13 de julio de 1984 fue encontrada muerta a puñaladas al costado del kilómetro 75 de la ruta 2.

Uno de los casos en los que la cobertura de Sdrech brilló fue el del crimen de Aurelia “Oriel” Catalina Briant, la profesora de inglés que el 13 de julio de 1984 fue encontrada muerta a puñaladas al costado del kilómetro 75 de la ruta 2.Pippo lo corrigió:

-Mi problema es una mujer.

Había ido a ver a ese vidente porque estaba por separarse. Lo acompañaba su madre, Angélica. El brujo le dio una receta a ese hombre de mirada fría que parecía desesperado: que se bañe con ruda, alcanfor y romero.

-Sabía que algo malo iba a pasar, pero nunca supe qué -le dijo el brujo a Sdrech.

Nunca pudo predecir lo que vendría poco tiempo después: el asesinato, las detenciones, inocentes acusados, supuestos culpables libres. Tampoco pudo percibir el destino que le esperaba a Pippo: la muerte en la miseria y la soledad. El crimen de su ex mujer sigue impune.

Cuando le preguntaban si el policial era la sección donde el periodista puede desarrollar más una historia, el maestro no dudaba:

-Como si fuera una ficción. Uno tiene que ambientar, dar una atmósfera, hacer sentir al lector que estuvo en ese escenario. Pongo como ejemplo el caso Oriel Briant, que uno podría describir así: “Era una casa de paredes blancas, tejas rojas, un jardín con dos pinos, el viento hacía crujir las ramas y un niño con la madre abandonada que lloraba debajo de un ciprés. Es realidad, no un cuento, pero la narración hace que sea una escena muy triste.

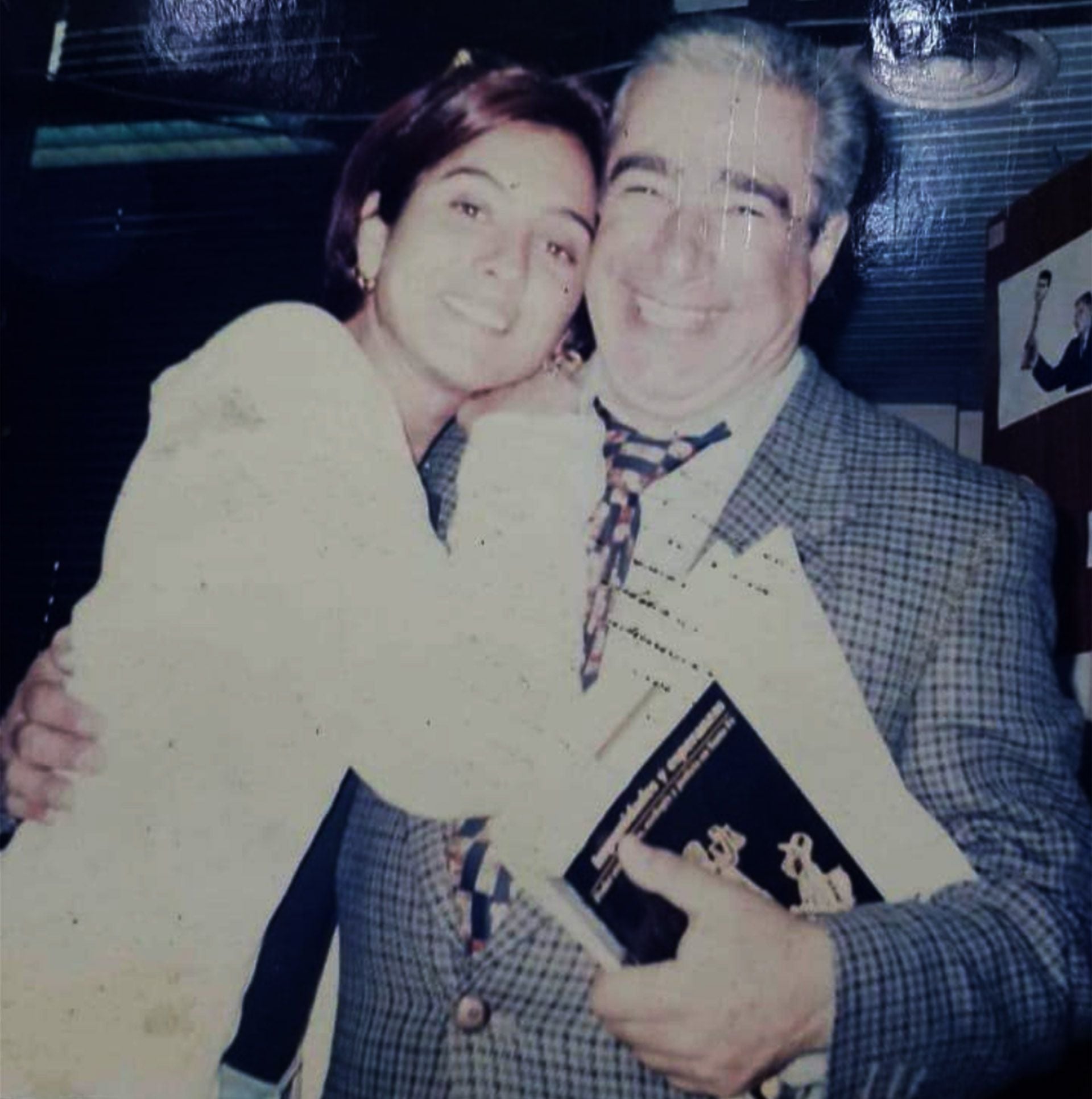

Florencia Etcheves y Enrique Sdrech.

Florencia Etcheves y Enrique Sdrech.Al maestro con amor

Hace cinco años, la escritora y periodista Florencia Etcheves, quien se formó con Sdrech, lo recordaba con esta conmovedora carta:

“Cecilia Enriqueta Giubileo. Alfredo Enrique Nalib Yabrán. Oriel Briant, la bella profesora de inglés.

Enrique Sdrech, el Turco, solía nombrar a los protagonistas de las historias policiales que lo apasionaban con nombre, segundo nombre, apellido y apodo. Era su manera de marcar la cancha, su forma de decir: ´Yo de este caso lo sé todo´.

No era una estrategia discursiva, ni un embuste de hombre de mil batallas; el Turco de verdad lo sabía todo.

Era un apasionado del detalle: comida favorita de la víctima, banda musical más escuchada por el asesino, cómo murió, a qué hora, si el día del crimen llovía o si el sol rajaba la tierra. Todo.

El rey del dato anotaba todo en hojas sueltas con una letra chiquita, prolija, casi dibujada y las dejaba en pilitas sobre el infierno de papeles que era su escritorio. La crónica policial argentina reposaba sobre el acrílico negro y también en sus cajones, que muchas veces se desfondaban por el peso.

´Llamá al cerrajero, nena, me quedó la información de los óbitos atrapada en el cajón del medio´, solía decir. La nena era yo.

Además de llamar al cerrajero, esperaba pegadita al mueble rogando que cuando el cajón por fin cediera, no saltara alguna de esas fotos de autopsias que el Turco solía analizar con ojo crítico para no errarle a lo que iba a decir al aire.

Entre expediente y expediente, el Turco, tenía una costumbre: mirar Los tres chiflados. Acercaba su silla a uno de los monitores de la redacción y seguía las andanzas bizarras de Moe, Larry y Curly. Y se reía. ¡Cómo se reía! La infancia, como un continente lejano, se le venía de golpe. Y se reía.

Una o dos veces por semana, quienes trabajábamos con él éramos testigos de un ritual que no tenía que ver con la muerte, tenía que ver con la geografía.

El Turco amaba los mapas. Los compraba con división política, de colores, grandes, chicos, medianos. A veces los rescataba de enciclopedias viejas; otras, de las librerías escolares. Sacaba de su maletín de cuero marrón una carpetita de cartón celeste y desplegaba esos mundos sobre su mesa de trabajo. Y se quedaba un buen rato mirando, con los ojos perdidos en lugares lejanos. Con el dedo recorría las montañas europeas, los océanos celestes y el río Misisipi. Le encantaba el Misisipi. Vaya a saber qué es lo que lo atraía de esa maraña de líneas que dibuja en los mapas al río Misisipi. Me gustaría saberlo. Nunca le pregunté.

Sus historias, que llenaban el espacio a borbotones, siempre tenían que ver con los demás. El Turco era un periodista que no sabía contarse a sí mismo. Un buen periodista es eso: contar el universo y excluirse, siempre. Pero también, un buen periodista pregunta. Y yo no le pregunté muchas cosas. Me arrepiento.

escribió su último libro, sobre el caso Belsunce, en una carrera contra la muerte. Se le borraban archivos y se quejaba, pero volvía a escribir. Debía llegar al final del libro antes que al final de su vida. Y así fue

escribió su último libro, sobre el caso Belsunce, en una carrera contra la muerte. Se le borraban archivos y se quejaba, pero volvía a escribir. Debía llegar al final del libro antes que al final de su vida. Y así fueEra un tipo de carácter fuerte. Cuando se enojaba, se enojaba de verdad. No había pose de estrella, ni actuación: había enojo. Los berrinches lo llevaban a renunciar una o dos veces por semana. La escena siempre era la misma:

—Renuncio (portazo).

—El Turco renunció.

—Vamos a buscarlo.

Y él se quedaba paradito en el estacionamiento del canal esperando a que lo fuéramos a buscar.

—Dale, Turco. Ya está.

—Estoy muy cansado.

—Dale, vamos que en un rato empieza el programa.

—Bueno, vamos.

Y así. Siempre. En esos caprichos se escondía un mimoso. Era un mimoso gruñón.

Dicen que cuando alguien se muere lo primero que nuestra memoria se lleva es el sonido de esa voz que ya no vamos a volver a escuchar.

Sin embargo, 15 años después, todavía retumba en mis oídos el vozarrón del hombre que amaba los mapas. El hombre que soñaba con el río Misisipi, el hombre que nos contó un país. Porque nada describe tanto a un país como sus muertos, como sus asesinos.

Y me permito este espacio para dedicarle, mirando al cielo, ese saludo con el que cada noche se despedía de la redacción.

Salaam Aleikum, Turco”.

Sdrech le puso alma, corazón y sabiduría a la crónica policial. Al igual que el detective, el periodista policial llega cuando los hechos se consumaron. Salvo excepciones, no hay casos en los que un periodista pueda narrar un asalto a un banco en vivo o la fuga de un asesino impiadoso (además si esto ocurre debería llamar a la Policía en lugar de tomar apuntes, aunque no todos lo harían). Como el forense, llegan cuando en la escena del crimen sólo queda la ausencia. Para el investigador sirve todo lo que está delante de sus ojos. Las evidencias y los rastros hablan. Con el periodista ocurre algo parecido. Antes que cualquier llamado o contacto con una fuente, lo más importante es lo que ve. Tiene que hacerse las mismas preguntas que el investigador. Ir al lugar de los hechos. La descripción no debe limitarse a los objetos y los lugares. Es necesario transmitir sensaciones, aromas, acciones y todo lo que sirva para que el lector sienta que está ahí, al lado del cronista.

Un periodista no es un policía pero varias veces por semana debe hablar con policías. No es un testigo pero debe ser preciso ante una muerte violenta o un robo. No es un juez o un fiscal pero debe familiarizarse con un expediente. No es un abogado penalista pero debe conocer de leyes. No es un delincuente pero debe saber que en el hampa surgen historias y en determinados casos un ladrón puede ser una buena fuente porque nos cuenta lo que pasa del otro lado. También debe ponerse en el lugar de la víctima, aunque no sea la víctima.

Cuando murió, recuerda el Gordo Luis Valor, ni a los ladrones que él conocía les daban ganas de robar. Ni a los policías la tarea de salir a la calle. Como si su muerte se hubiese llevado la acción, todo intento de delito. Pero el mal y bien siguen su lucha. Robos, crímenes, femicidios, extorsiones, peleas, amenazas. Faltaba su respiración agitada en la calle, su análisis, sus entrevistas a la gente y a los protagonistas. Su voz, su pluma. Sin Sdrech, nada fue igual.

Un episodio del final lo pinta de cuerpo entero: escribió su último libro, sobre el caso Belsunce, en una carrera contra la muerte. Se le borraban archivos y se quejaba, pero volvía a escribir. Debía llegar al final del libro antes que al final de su vida. Y así fue. El periodista policial venció a la muerte. El hombre se fue en paz.